تستمر النقاشات الدستورية في سوريا، بين من يتمسك بدساتير قديمة مثل دستور عام 1950 ومن يطالب بصياغة جديدة تلبي طموحات ما بعد الثورة. إلا أن هذه المحاولات غالبًا ما تصطدم بتحديات عميقة تتعلق بإشكالية تطبيق نموذج دستوري مستورد دون اعتبار للسياقات المحلية أو الفجوة الفكرية والسياسية الراهنة. تأتي هذه المقالة لتعيد تقييم فكرة “الجمعية التأسيسية” ودورها في صياغة الدساتير، وتطرح رؤية نقدية لتجاوز التصورات التقليدية نحو مسار أكثر تأنيًا وواقعية في بناء الدستور.

ذم الجمعيات التأسيسية

ظهرت فكرة الجمعيات التأسيسية كمؤسسة منتخبة تُناط بها صياغة الدساتير في التاريخ الغربي، خصوصًا في فرنسا وأمريكا خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. واعتُبرت هذه الجمعيات أدوات تمثيلية تُضفي الشرعية الشعبية على النصوص الدستورية، مما أكسبها مكانة شبه مقدسة في العلوم السياسية والدستورية. إلا أن تطبيق هذا النموذج في سياقات مختلفة، كالسياق السوري، يعيد فتح التساؤل حول جدواه وواقعيته.

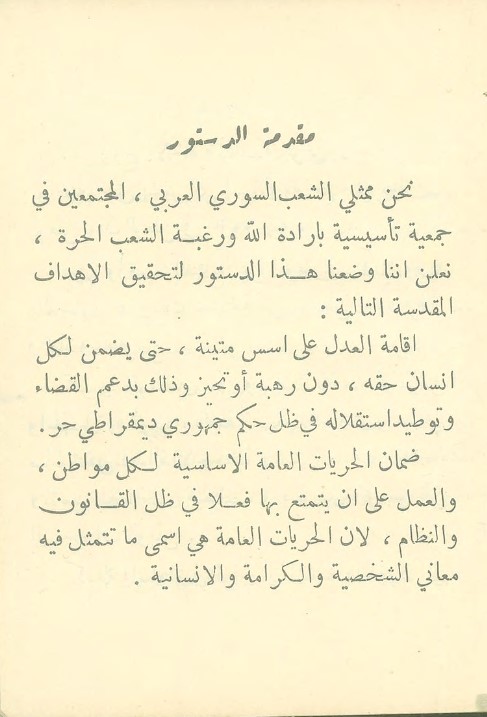

يمكن اعتبار جمعية عام 1950 في التجربة السورية مثالًا على تبنّي هذا النموذج دون مراعاة الفوارق الاجتماعية والسياسية المحلية. ورغم الادعاء بأن الجمعية كانت انعكاسًا للإرادة الشعبية، إلا أننا إذا دققنا النظر في أعضاء الجمعية، سنجد أن تركيبتها تعكس انقسامًا نخبويًا داخليًا، وأنتجت دستورًا يتسم بلغته الركيكة ومواده الخلافية وفكر سياسي سطحي.

من الجدير بالذكر أن الجمعية التأسيسية لعام 1950 نشأت في فترة انتقالية مشحونة بالانقلابات وعدم الاستقرار السياسي، مما انعكس على دستورها الذي لم يكن قادرًا على تكوين تصور يضمن استقرار النظام السياسي، بل عزز نظامًا نيابيًا مأخوذًا عن النموذج الفرنسي، أدى إلى تغييرات حكومية متتالية وعجز عن تأسيس بنية سياسية مستقرة.

هذه الجمعيات، كما يُجادل البعض، ليست إلا امتدادًا لمجالس نيابية منتخبة، مع تغيير الاسم لإضفاء هالة قدسية زائفة. فما الفرق الجوهري الذي يجعل الجمعية التأسيسية مؤهلة لصياغة الدستور بينما يُعتبر المجلس النيابي العادي غير مؤهل لذلك؟ هذا التساؤل يطرح تحديًا للنموذج التقليدي الذي أُخذ عن الغرب دون تمحيص في سياقاته التاريخية والاجتماعية.

الدساتير، في جوهرها، ليست سوى انعكاس للعلاقات الاجتماعية والاقتصادية القائمة. فهي تُصاغ دائمًا بما يخدم الطبقة المهيمنة، التي تمتلك أدوات إنتاج القرار السياسي كما تمتلك أدوات الإنتاج المادي. فكرة الاستفتاء الدستوري التي تُطرح كوسيلة “ديمقراطية” لصياغة مستقبل الأمة، ليست إلا أداة لإضفاء الشرعية على نصوص صُممت لحماية مصالح هذه الطبقة، سواء كانت طبقة رأسمالية في الغرب أو برجوازية صغيرة أو مجموعة دينية في دولة مثل سوريا.

ينطلق الاستفتاء الدستوري من فرضية زائفة بأن “الشعب” يمتلك إرادة موحدة يمكن التعبير عنها بنص قانوني يُصوَّت عليه دفعة واحدة. إلا أن الشعب في الحقيقة ليس كتلة متجانسة؛ بل هو منقسم إلى طبقات ذات مصالح متضاربة، تعكسها مواقفها من القضايا الدستورية. ومن هنا، فإن النصوص التي يُفترض أنها تمثل “إرادة الشعب” ليست إلا أدوات رمزية لتمكين طبقة بعينها من إعادة إنتاج هيمنتها.

تتحدث نصوص دستور عام 1950 عن “دين الدولة” و”الشريعة الإسلامية” و”الانتماء للأمة العربية” و “جمهورية عربية”، وهي ليست إلا تكريساً أيديولوجي لرؤية النخبة الحاكمة حينها، التي سعت من خلال هذه البنود إلى حشد الطبقات الشعبية خلف مشروعها السياسي الواقع في ضائقة. وفي الوقت ذاته، تجاهل هذا الدستور مسائل أكثر جوهرية، مثل القوميات السورية المختلفة، العدالة الاقتصادية، أو إعادة توزيع السلطة بشكل ديمقراطي حقيقي، مكتفيًا بتكريس النظام النيابي الذي يُبقي البرجوازية الحضرية في مركز القرار.

يمكننا القول إن الاستفتاء الدستوري هو نسخة حداثية من الممارسات الإقطاعية القديمة، حيث يُدعى الفلاحون لتقديم الولاء للسيد الإقطاعي دون أن تُتاح لهم فرصة حقيقية لتغيير ظروفهم المعيشية. التصويت على نص مكتمل دفعة واحدة لا يختلف كثيرًا عن هذا الولاء؛ فهو يُجبر الناخب على قبول حزمة كاملة من النصوص التي ربما تتعارض مع مصالحه، لكنه يُضلَّل بالخطاب الوطني والقومي ليعتقد أنه يشارك في صنع مستقبله.

إن السلفية الدستورية، كما في مقالة الجمهورية، تجعل نصوص الأمس مقدسة بالنسبة للحاضر، وتحرم الأجيال المعاصرة من فرصة إعادة التفكير في ترتيب سلطاتها بما يتناسب مع تحدياتها. فهل يمكن لأجيالٍ خرجت حديثًا من الاستعمار أن تُملي شروط الحياة على جيل رأى الثورة الرقمية، والاجتماعية، والعلمية، وعاش نصف قرن من القهر السياسي والاقتصادي؟

الدستور التدريجي

بدلًا من هذا النهج السلطوي المغلف بشرعية شعبوية، يجب النظر إلى الدستور كعملية ديناميكية مستمرة. ينبغي تقسيمه إلى مراحل، بحيث يناقَش كل جزء منه على حدة، مع السماح بتعديله وتطويره باستمرار وفقًا للتغيرات السياسية والاجتماعية. بهذا، تتحول العملية الدستورية إلى ميدان نضال سياسي واقتصادي دائم بين الطبقات، بدلًا من أن تكون وسيلة لتثبيت وضع قائم يخدم أقلية مهيمنة.

يمكن القول إن الدستور لا يُفهم كوثيقة مقدسة تنبع من وحي “إرادة الشعب”، بل كأداة ضمن البناء الفوقي للمجتمع تخدم إعادة إنتاج الهيمنة الطبقية. ولهذا السبب، يجب تفكيك أوهام “الدولة الدستورية” التي تُصوَّر على أنها تمثل مصالح جميع أفراد المجتمع، بينما هي في الواقع تنحاز إلى طبقة معينة، وتُشرعن نظامًا اقتصاديًا واجتماعيًا قائمًا على استغلال الأغلبية.

إن فكرة كتابة دستور شامل ومتكامل في فترة زمنية قصيرة، والتصويت عليه دفعة واحدة، تخدم الطبقات المهيمنة التي تستعجل إعادة تشكيل السلطة بما يضمن استمرارية نفوذها. هذه العملية لا تتيح للشعب الوقت الكافي للنقاش والتأمل في القضايا الجوهرية المتعلقة بمستقبله، بل تُفرض عليه نصوص جاهزة تكرّس بنية السلطة القائمة. فالدستور الكامل دفعة واحدة، ليس سوى أداة لصب السلطة في قالب لا يقبل التغيير بسهولة.

على النقيض من ذلك، يتيح النهج التدريجي والمراحل الانتقالية مساحة أكبر للنقاش والتعلم السياسي. يمكن تقسيم عملية صياغة الدستور إلى مراحل طويلة الأمد، تمتد لسنوات، يتم خلالها كتابة كل جزء من الدستور على حدة، ومناقشته بشكل علني ومستفيض، ثم التصويت عليه بشكل مستقل. هذا النهج لا يهدف فقط إلى إطالة الوقت المتاح للنقاش، بل إلى جعل العملية الدستورية ساحة مفتوحة للصراع الطبقي، حيث تُطرح قضايا السلطة والهوية والحقوق بشكل أكثر شفافية وديناميكية.

على سبيل المثال، يمكن أن يبدأ الشعب بمناقشة “شكل الحكم”، هل يكون جمهوريًا أم ملكيًا؟ برلمانيًا أم رئاسيًا؟ بعد ذلك، تُناقش البنية المؤسساتية للدولة: البرلمان، الرئاسة، القضاء، وكيفية الفصل بين هذه السلطات. وفي مرحلة لاحقة، يُتناول النظام الاقتصادي والاجتماعي الذي يجب أن تتبناه الدولة، من توزيع الملكية، إلى حقوق العمال، إلى سياسات الرفاه.

تُظهر التجربة البريطانية أن الدستور ليس شرطًا مطلقًا لتحقيق استقرار سياسي. المملكة المتحدة تعتمد على مجموعة من القوانين والعادات والتقاليد السياسية التي تشكل ما يُعرف بـ’الدستور غير المكتوب’. هذا النظام يوفر مرونة عالية للتكيف مع المتغيرات السياسية دون الحاجة إلى عمليات تعديل دستورية معقدة، وهو دليل على أن النصوص الجامدة ليست بالضرورة ضمانًا للاستقرار أو العدالة.

كما تُعد تجربة جنوب إفريقيا بعد انتهاء نظام الفصل العنصري (Apartheid) مثالًا بارزًا على نجاح النهج التدريجي في صياغة دستور دائم. في عام 1993، تم اعتماد دستور مؤقت لتنظيم المرحلة الانتقالية، مع الاتفاق على أن يُستبدل بدستور دائم لاحقًا. استغرقت العملية أربع سنوات، تضمنت حوارات شاملة ومفاوضات واسعة النطاق بين مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية. ساعد هذا النهج التدريجي في تخفيف التوترات وبناء ثقة متبادلة، مما أدى إلى صياغة دستور دائم عام 1996 يُعتبر اليوم من أكثر الدساتير تقدمية في العالم.

اعتراضات

قد يعترض البعض على فكرة كتابة الدستور تدريجيًا بحجة أنها تؤدي إلى إطالة أمد المرحلة الانتقالية، مما يزيد من حالة عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي. لكن هذا التصور يتجاهل حقيقة أن الاستقرار الزائف الناتج عن فرض دستور شامل ومتعجل غالبًا ما يكون هشًا وقصير الأمد. التجارب التاريخية تُظهر أن المراحل الانتقالية المطولة، عند إدارتها بشكل مدروس، تسهم في بناء ثقة أعمق بين مختلف مكونات المجتمع، وتوفر الوقت الكافي لتطوير الوعي السياسي وتشكيل ثقافة ديمقراطية جماعية.

علاوة على ذلك، يُجادل آخرون بأن غياب دستور كامل قد يُعطّل عمل مؤسسات الدولة. لكن هذا الاعتراض يعكس فهمًا مبالغًا لدور الدستور؛ إذ أن القوانين المؤقتة والإجراءات التوافقية كافية لضمان سير الأمور اليومية. على سبيل المثال، يمكن الاعتماد على قوانين مؤقتة تنظم الانتخابات المحلية، أو قوانين جزئية تحدد صلاحيات السلطات المختلفة، بما يضمن الحد الأدنى من العمل المؤسسي دون الحاجة إلى إطار دستوري شامل.

عند مقارنة النهج التدريجي بالدساتير الشاملة والمفروضة سريعًا، نجد أن الأخير غالبًا ما يسبب انقسامات سياسية حادة تؤدي إلى أزمات شرعية أو حتى صراعات مسلحة. على النقيض، كتابة الدستور تدريجيًا تعطي المجتمع فرصة للتفاوض حول قضاياه الشائكة، بدلاً من فرض حلول جاهزة قد تثير استياء قطاعات واسعة من السكان. هذا النهج يسمح أيضًا بتعديل النصوص وفقًا لتغير الظروف السياسية والاجتماعية، مما يجعلها أكثر استدامة.

وفي السياق السوري تحديدًا، حيث عانت البلاد من عقود من القمع السياسي والاجتماعي، فإن مثل هذا النهج لا يتيح فقط إنتاج دستور أكثر عدالة وشمولًا، بل يساهم في إعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع. العملية الدستورية التدريجية تصبح بذلك تمرينًا طويل الأمد في الديمقراطية والتثقيف السياسي، تساهم في خلق وعي طبقي ومجتمعي، وتُعِدّ الشعب لتولي مسؤولية مستقبله بنفسه.

ختامًا، إن إقرار دستور شامل خلال فترة قصيرة، تحت شعار الاستقرار أو استعادة السيادة الوطنية، ليس سوى محاولة لتثبيت وضع قائم يخدم أقلية مهيمنة. البديل الوحيد هو النظر إلى الدستور كعملية مفتوحة للصراع السياسي والاجتماعي، حيث يُعاد إنتاج السلطة بشكل مستمر، وتتاح الفرصة لجميع الطبقات للمشاركة في صياغة مستقبلها. إن المراحل الانتقالية ليست عائقًا أمام الاستقرار، بل هي شرطه الأساسي، لأنها تتيح للشعب فرصة استكشاف إمكانياته السياسية وبناء مؤسسات تعكس مصالحه وتطلعاته.

كتبتها: